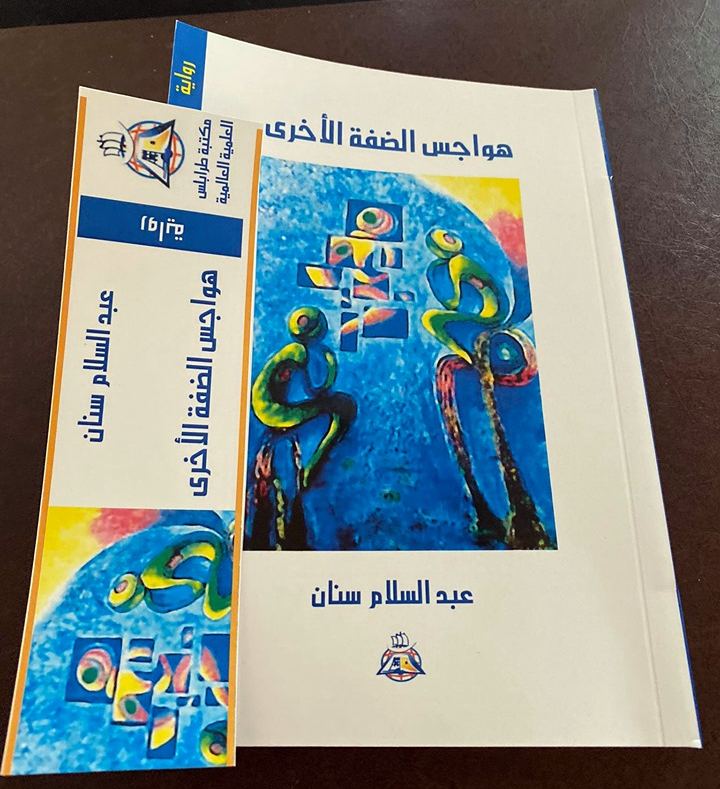

قراءة في روية (هواجس الضفة الأخرى)، لـ”عبدالسلام سنان”.

لعل أهم ما يميز الرواية، كجنس أدبي، مرونتها وسقف التجريب العالي فيها، بالتالي فهي لم تتعرض لما تعرض له الشعر من نقد وهو يدخل الحداثة، وما بعد الحداثة، سواء على مستوى الشكل أو المضمون.

أقول هذا؛ لأن الكثير مما قراته خلال السنوات الأخير من أعمال روائية ليبية، هي ليست مجرد أعمال أدبية، بقدر ما هي محاولات للتجريب، والتجديد، والاختلاف، بداية من موضوع الرواية إلى تقنية كتابتها، وهو ما سأتوقف عنده هنا.

لن أتناول موضوع الرواية أو حبكتها، أو حتى الشخصيات، بقدر ما سأتوقف عند تقنية كتابة الرواية ذاتها، وفي ظني هي الركيزة التي عول عليها كاتب الرواية في هذا العمل الذي انتهيت منه قبل يومين. وهي رواية (هواجس الضفة الأخرى) * للكاتب “عبدالسلام سنان”، فما الذي اختلف مع هذه الرواية؟

ما اختلف في هذه الرواية، واعتبرته تجربة مختلفة، هو تقنية السرد التي اعتمدها الكاتب، بحيث لم يأتي السرد مجرد وعاء لحمل رسائل الكتب وأحداث الرواية، إنما كان السرد مشروعا إبداعيا إلى جانب أحداث الرواية، اعتمد فيه الكاتب على اللغة الشعرية، وهذا غير مستغرب من شاعر، يكتب قصيدة النثر إلى جانب السرد التعبيري التي أبدع فيه، وهو النص الذي عرفني إلى الكاتب “سنان”.

“هواجس السرد” متابعة القراءة